Prima infanzia

La natura umana è la guida dell’educazione, non solo perché indica la via per la piena realizzazione della persona, ma anche perché presenta le varie dimensioni che sono da coltivare nell’essere umano. Quella che più di tutte assorbe l'attenzione è certamente la dimensione intellettiva, quella luce interiore che consente all’essere umano di penetrare nel cuore della realtà e di appropriarsene senza rovinarla o alterarla. La mente umana, lo spirito dell’uomo, si nutre della realtà, si alimenta dell’essere. Come non vedere questa esigenza di “mangiare” le cose per conoscerle anche nei bimbi molto piccoli? La vita intellettiva che abita ogni persona dunque non ha età, non invecchia e non è mai troppo giovane. E questa vita intellettiva si alimenta della realtà, dell’essere che si presenta con tutti i suoi diversi volti, quelli che gli antichi filosofi hanno posto alla base del reale (e che vengono anche chiamati i trascendentali): unità, bontà, verità e bellezza. Questi non sono altro che i valori a cui l’essere umano costantemente tende per natura, sono ciò di cui lo spirito si arricchisce e in cui si completa. I valori non si possono restringere, abbassare, ridurre, fare “più semplici”. I valori sono assolutamente semplici e in forza di questo sono sempre una totalità. Ora, mentre i mezzi per comunicarli o scoprirli, e quindi anche le diverse proposte educative, devono essere proporzionate all’età, i valori sono semplicemente ciò che sono. Così, come una mamma fa lunghe chiacchierate con il suo neonato e non si lascia frenare da chi le dice che “tanto lui non capisce” (e fa bene, dato che proprio grazie a quelle chiacchierate il bambino sarà un giorno capace di risponderle!), allo stesso modo possiamo essere fermamente convinti di non poter offrire ai nostri bimbi, anche molto piccoli, nulla di meno della realtà. Per facilità di esposizione abbiamo collegato ognuno di questi valori, di cui la realtà è feconda e che sono nutrimento per la mente umana, a una delle parole che per prime vengono pronunciate dai bambini: ciao, per favore, scusa, grazie.

L’essere umano ha la possibilità di riconoscere e di leggere l’ordine all’interno del quale si trova e, proprio per questa sua capacità di vedere l’armonia esistente nelle cose, sa ben accorgersi quando questa manca. L’esigenza del bene, del vero, del bello sono connaturali alla persona e nessuno è contento quando queste esigenze profonde vengono disattese. Si può dire allora che la verità ha un potere “obbligante”. Anche se è a volte difficile da accettare, ognuno di noi è tenuto a rispettare l’ordine che lo trascende, che lo supera, che quindi in qualche modo “non lo consulta”. La realtà, l’essere, la verità, in qualsiasi modo si voglia chiamare tutto ciò che è strutturalmente indipendente dal nostro arbitrio, ci inchioda, ci mette con le spalle al muro; le esigenze della verità (cioè della realtà) non sono modificabili dalle nostre convinzioni. Per esempio, non è sufficiente essere convinti che il fumo sia un bene per eliminare gli aspetti nocivi legati all’introduzione di nicotina nel nostro organismo. La realtà, infatti, non si piega al nostro volere, ci è chiesto invece di armonizzare noi stessi con le verità proprie della natura umana.

Saper chiedere scusa significa riconoscersi non adeguati ad un ordine che non dipende dal nostro arbitrio, vedere la necessità di armonizzarsi con il tutto, cogliere l’importanza dell’obbedienza più radicale e imprescindibile: l’obbedienza alla realtà, cioè alla verità. Solo per inciso è da osservare che l’ottenimento del perdono (che viene legato strettamente alla necessità di chiedere scusa), non esonera comunque dalla necessità di ricomporre l’ordine e l’armonia che sono stati compromessi. Il perdono, infatti, consiste nel ricucire un legame di amicizia che è stato spezzato, ma l’ordine infranto va comunque riaffermato. Chi non ritiene di dover chiedere scusa e di non riconoscere queste oggettive esigenze del bene è di fatto imprigionato dentro se stesso, egli si costituisce legge a se stesso, ma in questo modo il suo io diventa anche la sua prigione. Chi non impara a chiedere scusa di fatto si isola, è come se tagliasse i ponti con la realtà, chiuso in un soggettivismo che non genera altro che tenebre e chiusura.

Il termine scusa evoca inequivocabilmente il trascendentale verum, questa luce dell’essere che nutre la nostra intelligenza e illumina il nostro agire. Il riferimento all’oggettività del vero e alla sua identità con l’essere è di fatto un indispensabile modo per uscire da se stessi e nutrirsi della ricchezza della realtà, ed è inoltre l’unico autentico modo per entrare davvero in relazione con l’altro. Se infatti non ci fosse un riferimento extrasoggettivo, il rapporto con l’altro risulterebbe quasi fittizio, certo assolutamente sterile e incapace di superare il conflitto se non accontentandosi del compromesso.

L’essere umano non è mai “sazio” e continuamente aspira a un di più, a un meglio. In quanto ente finito, infatti, egli non basta a se stesso e deve quindi uscire da sé per incontrare il proprio bene, poiché egli non è “tutto il suo bene”. Per perfezionarsi, per completarsi, per essere “intero”, deve volgersi alla ricchezza che trova intorno a sé e che riconosce negli altri. La chiusura in se stessi, che si manifesta nell’autosufficienza o nella superbia, impedisce una compiuta realizzazione di se stessi. La finitezza che è propria dell’essere umano è dunque un aspetto ontologico che ha un importante riverbero esistenziale. Ogni persona infatti ha in sé un anelito di bene per rispondere al quale deve volgersi verso ciò che è altro da sé. Prendere consapevolezza di se stessi come enti finiti, limitati, strutturalmente indigenti significa capire la necessità di imparare a chiedere “per favore”. Saper dire per favore significa allora essere in grado di uscire da una presunta e ingannevole autosufficienza e aprirsi alla collaborazione, disporsi a ricevere in dono, sostenere i desideri di bene e di perfezione.

Emerge qui la meravigliosa funzione del desiderio nel cammino verso la felicità; il desiderio è ciò che accompagna l’amore di un bene conosciuto, o anche solo intravisto, ma non ancora presente. Il desiderio è dunque una molla potente e indispensabile per la realizzazione dell’individuo umano. Le crisi di tanti giovani nascono probabilmente proprio dalla mancanza di desideri, dei giusti desideri. Non sarebbe esagerato affermare che siamo ciò che desideriamo, e questo in un duplice modo: perché siamo soggetti capaci di autodeterminazione e quindi abbiamo la possibilità di disporre di noi e delle nostre azioni; e soprattutto perché dai desideri che coltiviamo viene manifestato il nostro essere. La mancanza di desideri (come aspirazioni verso il bene autentico) in molti bambini e in molti adulti ci fa riflettere sulla necessità dell’educazione “dei” e “ai” desideri. Questo impegno educativo riguarda non solo la coltivazione dei desideri di bene presenti, riuscendo a dosare sapientemente concessioni e attese, ma anche l’impegno a suscitare nuove aspirazioni, aprendo orizzonti più ampi di bontà non confinata al mondo dei consumi, per offrire al soggetto motivi più alti e più solidi di gioia. Collegato al per favore è, dunque, l’apprezzamento della bontà, e non è difficile riconoscere l’attinenza di questa espressione con il trascendentale bonum. Questo collegamento risulta oltremodo importante per sottolineare il primato del bene rispetto all’amore e al desiderio umano e dunque anche rispetto al piacere. Non è la volontà umana a dare spessore e a fondare il bene, ma, al contrario, è il bene, il bene ontologico, inteso come perfezione propria dell’essere, che origina e fonda l’amore umano, nutre il desiderio, genera il piacere e la gioia. E tale primato è ciò che veramente dà un’adeguata rilevanza al per favore, lo fa autentico e lo costituisce valido strumento educativo per estirpare dal cuore umano un vero impedimento alla felicità: la presunzione di autosufficienza.

L’uomo di oggi ha perso il gusto del puro e semplice contemplare e proprio per questo motivo siamo soliti dire “grazie” solo quando una persona soddisfa i nostri bisogni o i nostri progetti e pensiamo che il significato del “grazie” sia solo questo. Ma forse non è così.

Saper dire autenticamente “grazie” rispecchia invece un preciso atteggiamento interiore verso la realtà, connotato dalla profonda consapevolezza che tutto ciò che esiste, nel momento stesso in cui esiste, è portatore di una bellezza che mi è stata gratuitamente consegnata, affidata, donata.

Chi sa dire grazie, dunque, sa apprezzare la grazia, nel duplice aspetto di bellezza e di gratuità, e sapendo gustare la realtà indipendentemente dal fatto che essa sia funzionale ai propri bisogni, che sia utile o consumabile, non potrà che essere una persona ricolma di innumerevoli motivi di gioia.

Collegato al grazie troviamo dunque il trascendentale pulcrum che pone l’accento sullo splendore dell’ente nella sua intrinseca armonia. Non è difficile accorgersi che la bellezza è uno speciale tipo di bontà: dice certo che la realtà osservata ha una sua armonia e completezza, ma dice anche che il modo specifico di gustare questo tipo di bontà non comporta il fatto di inglobarla, di impossessarsene, di consumarla. La bellezza è una bontà che richiede il rispetto, altrimenti si distrugge e non è più motivo di gioia. La bellezza è un bene che si gusta nella pura contemplazione. Non solo le opere d’arte hanno allora questo tipo di bontà, ma ogni cosa, piccola o grande che sia, se non altro per la perfezione che porta in quanto esistente, manifesta, a chi possiede occhi per vedere, un suo intrinseco splendore, una sua sublimità. Se la bellezza è una bontà di cui posso gioire alla sola condizione di non consumarla, vuol dire che questa peculiare bontà possiede intrinsecamente la caratteristica della gratuità. Gratuito in questo caso non è solo ciò che mi viene donato senza mio diritto, ma è qualcosa che in se stesso ha una consistenza e un valore proprio perché non “serve”. Per noi oggi non è un concetto facile da cogliere: ciò che è in se stesso un valore, propriamente non “serve”, non è a servizio di nulla e di nessuno, ed esprime in questo modo la sua propria regalità. L’essere umano non ha dunque solo bisogno delle cose che sono a lui utili per colmare i suoi bisogni, o delle cose che sono “consumabili”, ma ha esigenza soprattutto di quella perfezione che non rimanda ad altro perché ha in se stessa valore e preziosità. Si potrebbe dire allora che nulla è più necessario all’uomo di ciò che è superfluo.

Chi coltiva occhi per cogliere la grazia (che non a caso unifica in sé i due significati di bello e di gratuito) sconfigge la tristezza dal proprio cuore perché non gli mancheranno mai i motivi per gioire.

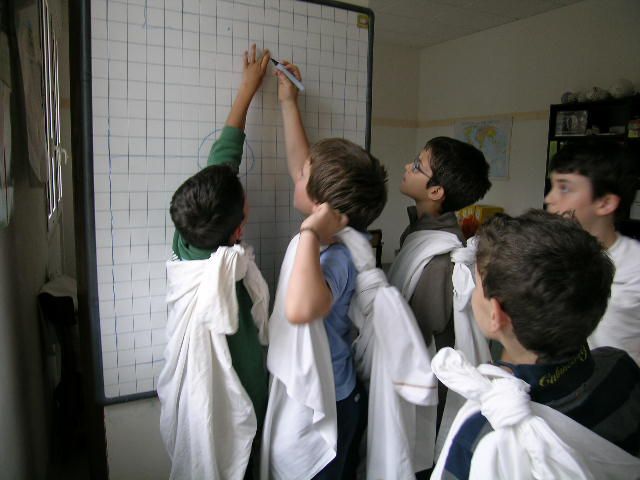

Naturalmente questi obiettivi educativi vengono estrapolati e colti nei percorsi didattici e nei piani di lavoro, nell’involucro di racconti, storie ed esercizi come verrà descritto più avanti nelle attività didattiche.

Inoltre è nostra cura specialissima quella di incoraggiare i genitori a un coinvolgimento costruttivo nel percorso formativo. Questo aiuta noi a fare sempre meglio il nostro lavoro, aiuta il bambino a vivere fino in fondo gli spunti proposti per la sua formazione, aiuta i genitori stessi che sono chiamati a rivestire il ruolo più difficile e delicato del mondo. Questo è dettato non solo dal buon senso, dalla tradizione, dalla legge naturale, ma anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo: “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli” (Art. 26, 3).